Text: Wolfgang Dreier-Andres Fotos: Wolfgang Dreier-Andres, Archiv Salzburger Volkskultur, Archiv des Salzburger Volksliedwerkes, Bergrettung Abtenau

Ich muss mir eine neue Sonnenbrille kaufen! Besser gesagt, eine neue Sport-Sonnenbrille. Sagt meine jüngere, sportliche Kollegin. So ein Ding nämlich, wie ich es jetzt grade aufhätte, würde man ja seit mindestens zwanzig Jahren nicht mehr tragen. Viel zu schmal, macht mich nochmal mindestens zehn Jahre älter, gefühlt aus den Neunzigern. Und dann erst diese komischen verspiegelten Gläser!

Aha! Da ist dann wohl einiges an mir vorübergegangen die letzten Jahr(zehnt)e. Hatte mich bisher aber gar nicht gestört. Um dennoch meinen guten Willen zum Fortschritt zu demonstrieren, versuche ich in der Mittagspause, mein diesbezügliches Informationsdefizit auszugleichen – und finde massenhaft Bilder von ebenfalls, aber irgendwie anders verspiegelten, in allen Regenbogenfarben schimmernden Halbgesichtsvisieren, die sich preislich bei den monatlichen Leasingraten für eine Mittelklasse bewegen. »Muass so wås heid wirklich übers hoabate Gsicht geh?«, frage ich meine Kollegin entgeistert. Ja schon, das sei halt jetzt so, lautet die sinngemäße Antwort, im O-Ton durchaus Irritation über solcherart Ignoranz der neusten Outdoor-Mode gegenüber erkennen lassend. Alle würden schließlich so was aufhaben. Moment mal – Alle?

Wer ist das, Alle?

Naja, vielleicht nicht unbedingt Alle, aber immer mehr. Immer mehr, die gefühlt rund um die Uhr in modischer Kleidung über sonnige Berggipfel trailrunnen. Ach, Sie glauben mir nicht? Dann öffnen Sie doch einfach das sogenannte soziale Netzwerk ihrer Wahl und schauen sich die netten kleinen Profilbildchen oder sonstigen Millionen Fotos an, die die Leute da von sich so drin haben. Nun kann ich natürlich nicht wissen, wie das bei Ihnen genau aussieht, vermute aber stark, dass man in vielen Fällen nicht nur die betreffende Person, sondern im Hintergrund

vorzugsweise auch ein 360°-Panorama von irgendeinem Gebirgssee, einem Gletscher (soweit man noch einen findet) oder einer Felsnadel erkennen kann. Leute, bei denen der letzte persönliche Austausch so lange zurückliegt, dass man sie eigentlich nur noch von ihrem zwanzig Jahre alten Profilbild auf Skype – als eher bequeme Typen – kennt, präsentieren sich plötzlich mit Steigeisen an den Füßen, im umgebauten VW-Bus auf dem Kletterseil sitzend oder bei Sonnenaufgang und Yoga-Morgenroutine vor den Drei Zinnen: Outdoor liegt im Trend.

Auch der Handel gibt sich naturverbunden: »Wir verkaufen keine Produkte, sondern Hilfestellungen, um sich selbst zu spüren«, postet der Ex-CEO eines großen Herstellers auf seinem Linkedin-Profil. Diese »Hilfestellungen« rentieren sich offenbar: Rund ein Viertel des Umsatzes im Sportfachhandel wird bereits mit Outdoor-Sportartikeln erwirtschaftet, lässt die Branche im Herbst 2023 verlauten. Meine neue Sport-Sonnenbrille würde das dann also nochmal steigern. Und ich würde mich damit nahtlos in die Gebirgslandschaft und die darüber hinwegflutende Masse der neuen Outdoor-Generation einfügen, Teil der Outdoor-Community werden.

Kleider machen Leute

War alles schon mal da. Nicht nur diese neuen fancy Sonnenbrillen, nein – ganz allgemein die starke, fast schon einem natürlichen Trieb entspringende Neigung, sich für bestimmte Freizeitaktivitäten, sei es Bergsteigen oder auch Volksmusik, ein einheitliches Bild verpassen zu wollen. Das praktische daran, wenn sich so eine Community dann über den Dresscode verständigt und einen Konsens gefunden hat, ist, dass man seine Leute ganz leicht zuordnen kann, sogar im Großstadtgewühl. Das kann allerdings auch nach hinten losgehen, wie der Wiener Kletterer und Buchautor Karl Lukan (1923–2014) in einem seiner Bücher schildert: Voller Aufregung und Vorfreude auf seinen ersten Kletterausflug habe er am Bahnhof ein ganz zünftig daherkommendes Mannsbild angesprochen, einen Hühnen mit Lederhose, Hut und diversen Abzeichen am Janker in der Meinung, das müsse doch der Kletterlehrer sein. Ein langes Gesicht habe er gezogen schreibt er, als sich der vorgebliche Bergführer als aufgemaschelter sonntäglicher Schrebergartenbesucher entpuppte. Lukans tatsächlicher Kletterlehrer, den er wenige Augenblicke später kennenlernen sollte, war der Wiener Kletterer und Gitarrist Hans Schwanda (1904–1983), im Vergleich zum Lederhosen-Hühnen eher klein und unscheinbar, dafür stark und drahtig. Aber Kleider machen halt Leute.

Die Großstadtkloake

Davon war in der letzten »zwiefach« ja schon ganz ausführlich und aufschlussreich die Rede, vor allem in Bezug auf die Tracht – ja, Tracht und Volksmusik, da hat man auch in Salzburg so um die Jahrhundertwende beschlossen, das gehöre zusammen. Genauer gesagt haben die Trachtenvereine beschlossen, die Volksmusikanten in die Tracht zu stecken. Das ging sogar so weit, dass dann in den 1930er-Jahren nicht die eigentlich zuständigen Volksliedsammler die großen Volkslieder-Wettsingen veranstaltet haben, sondern die Trachtenvereine. Die Volksliedsammler hat man zwar in die Jury gesetzt, für den ganzen äußeren Rahmen und die Ausschreibung waren aber die Trachtler zuständig. Die waren immer an einem harmonischen Gesamtpaket von Bräuchen, Tracht, Volksmusik und Gebirge interessiert – davon zeugen unter anderem stilisierte Darstellungen, die Trachtenvereinsmitglieder etwa beim Volkstanzen, Singen oder Plattln vor der Gebirgskulisse zeigen.

Plattler vor einer Gebirgskulisse

Ein ganz großes Dilemma gab’s für sie allerdings, und das haben sie durchaus mit den alpinen Vereinen geteilt – alles an ihnen war aufs Ländliche, Gebirgige ausgerichtet, aufgemaschelt waren sie wie der Wiener Schrebergartenbesucher aus der Geschichte von Karl Lukan, auch Hirschfänger und Alpenstange lagen stets griffbereit. Gelebt allerdings, gelebt haben die meisten von ihnen in der Stadt, wo auch der Salzburger Landestrachtenverband seinen Sitz hatte. Stodinger waren sie also, wie man heute bei uns sagt. Stodinger, das ist eigentlich ein Schimpfwort für die Stadtbewohner, das alle verwenden, die nicht in der Stadt wohnen, auch wenn sie täglich zur Arbeit dahinpendeln oder dort einen Zweitwohnsitz haben. Ein Stodinger, so das gängige Klischee, der ist ein bisschen arrogant, dabei ungeschickt und lange nicht so klug wie er denkt, hat keinen Naturbezug, überrennt am Wochenende aber alle Berghütten im gesamten Bundesland und spricht keinen Dialekt, sondern eine Art Stadthochdeutsch: »Ich hab g’sagt, ich hab g’macht, ich hab g’meint.« Nun ist schwer festzustellen, ob das damals in den 1920er- und 1930er-Jahren auch schon Stodinger geheißen hat, von der ländlichen Bevölkerung sind ja nicht so viele Äußerungen überliefert. Den städtischen Trachtlern wiederum traut man in Kenntnis ihrer bei uns archivierten Protokollbücher nicht die nötige Portion Humor und Selbstironie zu, um sich selbst so zu bezeichnen. Was man aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass die Stadt an sich auch damals schon einen schlechten Ruf hatte – denn dort und nur dort hat sich anscheinend alles das zugetragen, was man nicht haben wollte, es war dreckig, laut, modern, Sodom und Gomorra zum Quadrat.

Das Volkslied wollte man da raushalten, es sollte »echt und rein« bleiben, darin war sich der konservative, deutschnationale Stamm der Volksliedsammler um Josef Pommer (1845–1918) einig. Als dessen Kollege Emil Karl Blümml (1881–1925) es 1906 wagte, eine Sammlung erotischer Volkslieder zu veröffentlichen, wütete man im 13. Jahrgang von Pommers Zeitschrift Das deutsche Volkslied, jenes bleibe »auch in seinen verwegensten Fällen noch immer weit entfernt von jenen wüsten Unverschämtheiten, die aus der Großstadtkloake stammen« und habe »mit dieser Bordellliteratur« nichts zu schaffen. Der deutsch-völkisch orientierte Schreiberling dieser Rezension, ein Burschenschaftskamerad Josef Pommers, tönte abschließend, Blümml fehle »zum wirklichen Volksliedforscher […] wie seinem jüdischen Genossen [Friedrich Salomon] Krauss nicht bloß das volle Verständnis der Mundart unseres Landvolkes, sondern vor allem auch jenes feine Gefühl, mit welchem die Blume des echten Volksliedes gelesen und gebrochen sein will.«

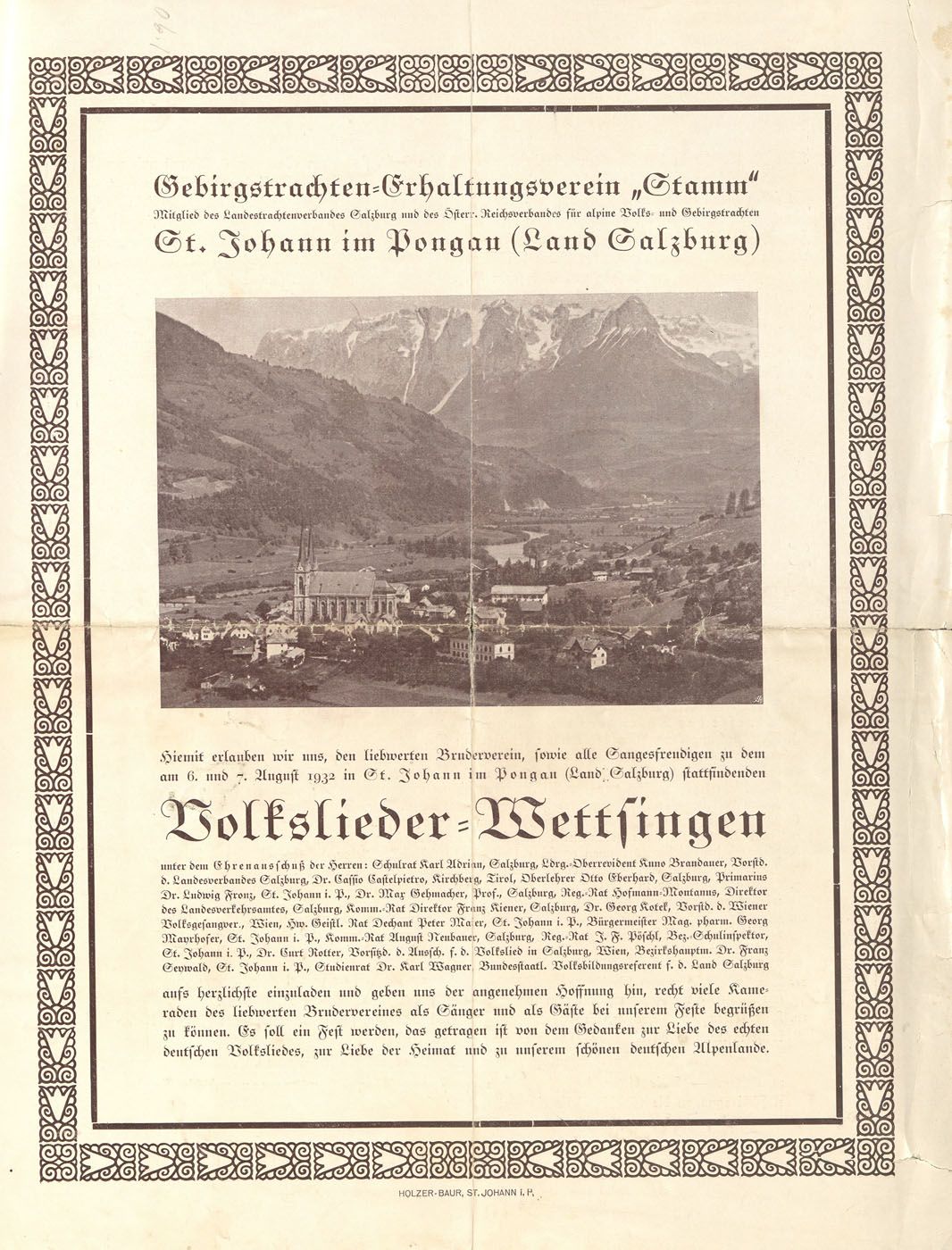

Volkslieder vor der Gebirgskulisse

Josef Pommer war im Brotberuf übrigens Gymnasiallehrer in der Großstadt Wien. Wenn er zur Sommerfrische und zum Volksliedsammeln nach Aussee reiste, hat er sich als Landbewohner verkleidet und eine Lederhose angezogen. Wahrscheinlich wusste gerade deshalb jeder Einheimische sofort, dass das ein Stodinger sein muss, noch bevor er den Mund aufgemacht hat. Die musikalische Volkskultur in den Bergen, dieser heilen Welt, die war allerdings schon damals sehr stark durch schädliche Einflüsse von außen gefährdet. Bereits der Tiroler Volksliedsammler Franz Friedrich Kohl (1851–1924) hat sich schließlich darüber beklagt, dass man in den entlegensten Winkeln des »heiligen Landes« Wienerlieder hören würde, seit die Tiroler Kaiserjäger ihren Militärdienst in Wien ableisten müssten. Um also einerseits nachzuschauen, was es am Land überhaupt noch an guten Volksliedern gibt und andererseits, um das echte Volkslied wieder in die Berge zu bringen, haben die Trachtenvereine die oben schon erwähnten Volkslieder-Wettsingen veranstaltet. Das erste Volkslieder-Wettsingen in Salzburg fand 1932 in St. Johann im Pongau statt.

Bestimmt nicht zufällig gewählt ist das Foto auf dem Ankündigungsplakat – stellvertretend für St. Johann steht die stattliche Pfarrkirche, der so genannte Pongauer Dom. Von der restlichen Stadt ist wenig zu sehen, schließlich wollte man auch den Hintergrund als Ganzes draufkriegen: Die wie eine einzige Wandflucht wirkende Südseite des Tennengebirges vom Hochkogel ganz links über die Fieberhörner bis zum Werfern Hochthron ganz rechts. Beides, Dom und kompletter Gebirgszug, wären sich aus anderer Perspektive nicht ausgegangen.

Die Volkslieder-Wettsingen hatten ein relativ strenges Reglement, die »Teilnahms-Bedingungen« umfassten ganze zwölf Punkte, also eine halbe Plakatseite. Besonders drei Punkte aus der bei uns archivierten Einladung von 1932 stechen ins Auge:

» […] — 2. Nicht zugelassen werden geschulte Sänger oder Sängerinnen, oder geschlossene Gesangvereine […] — 8. Je nach Liederart können es sein: Ernste und fröhliche Lieder, Jäger-, Schützen-, Wildschützen-, Heimat-, Almenlieder, Jodler, kurz jeder echte deutsche Volksgesang — 9. Gesungen darf nur in der Tracht werden. In moderner städtischer Kleidung kann ein Auftreten nicht gewährt werden«

Aus Sicht der Veranstalter folgen die Punkte einer bestimmten Logik – alles aus der Stadt Kommende ist erlernt und somit konstruiert, also künstlich. Gesangsunterricht wird in der Stadt erteilt, die auch die größte Dichte an Gesangsvereinen aufweist. Daher ist das alles abzulehnen zugunsten ungekünstelter Natürlichkeit. Das wiederum trifft sich mit Pommers völkischem Denken, wonach das echte Volkslied quasi in der Genetik des »Deutschen Volkes« fest verankert ist und »im« Volk entsteht, wie er es in seiner Produktionstheorie dargelegt hat.

In Punkt 8 erfahren wir die Gattungen, die zum »echten deutschen Volksgesang« zählen. Jäger, Schütze, Wildschütze, die Alm, der Jodler, all das sind Typen und Elemente, die man gemeinhin in den Bergen verortet, daher sind auch sie echt. Das trifft ebenso auf die Kleidung zu (Punkt 9). »Städtischer Kleidung«, der gleichzeitig das Attribut »modern« verpasst wird, erteilt man eine Absage zugunsten der Tracht. Die war damals allerdings in Salzburg noch im Wildwuchs begriffen – erst 1935 hat der Landestrachtenverband mittels der ersten Salzburger Trachtenmappe festgelegt, wer was wo in Salzburg anziehen soll/darf/muss. So haben die Stodinger mittels schöner bunter Bilder den Bauern Innergebirg vorgeführt, wie ihr echtes Gwandl in Zukunft auszuschauen hat. Wie auch im Einleitungsartikel der letzten »zwiefach« erläutert, haben die Nationalsozialisten das nur allzu gerne übernommen und instrumentalisiert, die Salzburger Trachtenmappe wird daher unter Heimatwerks-Gründer Gauleiter Gustav Adolf Scheel 1943 neu aufgelegt.

»… singend, tanzend oder sensenmähend

vor der Gebirgskulisse.«

Dorfmusik vor der Gebirgskulisse

Das Ländliche und die Bauern, beides spielte in der Ideologie und Strategie der Nationalsozialisten eine bedeutende Rolle. Deshalb erließ man schon 1939 in Salzburg eine Verordnung gegen die Landflucht:

»Die Pflege unseres Bauernstandes ist zu einer vordringlichen politischen Aufgabe geworden. Volks-Ernährung und Wachstum sind in größter Gefahr, gelingt es nicht, der immer mehr um sich greifenden Landflucht Einhalt zu gebieten. […] Bauerntöchter und Söhne sind in völliger Verkennung ihrer Lebensaufgaben und Berufsaussichten zu Hunderten in die Städte, in Industrie und Gewerbe oder ins Altreich abgewandert. Unser Boden, die Grundlage unserer Ernährung, der Lebensquell unseres Volkes, droht zu veröden und zu verwahrlosen.«

Man brauchte die Bauern für die Ernährungssicherheit, wollte sogar eine Ernährungsautarkie des Dritten Reiches erreichen (die allerdings nie zustande kam). Aber nicht nur das, man musste die Bauern auch ideologisch schulen, ihnen germanisch umgedeutete Bräuche nahebringen, sie von der katholischen Kirche entfernen, ihnen Volksmusik vermitteln. Sowohl für Ernährungssicherheit, als auch für Ideologie war die Landesbauernschaft Alpenland zuständig. Dort stellte man in Salzburg Tobi Reiser d. Ä. (1907–1974) an. Er hängte damals sein Metzgergewerbe an den Nagel und avancierte zum hauptberuflichen Volksliedpfleger der Landesbauernschaft. In dieser Eigenschaft verteilte er Dutzende seiner mit Heinrich Bandzauner neu entwickelten Salzburger Hackbretter im ganzen Land Salzburg und gründete damit über dreißig so genannte Dorfmusikschulen, vom Flachgau bis weit hinein ins Innergebirg. Idealtypisch war es, die Bauernkinder im Freien sitzen und musizieren zu lassen. Propagandistisch ließ sich das Ganze wunderbar inszenieren und für diverse Medien ausschlachten. Die Berge waren immer mit dabei – stille aber zentrale Protagonisten im Hintergrund, die an der Ländlichkeit und Natürlichkeit des bildlich Festgehaltenen keine Zweifel ließen. Auch die Erwachsenen karrte man zu Propagandazwecken ins Gebirge und fotografierte sie in Tracht, singend, tanzend oder sensenmähend vor der Gebirgskulisse. Die Abbildung auf S. 12 zeigt drei damals bekannte Volksliedsänger und -sängerinnen, vermutlich während einer Dreh- oder Fotoshooting-Pause mit der Gebirgskulisse im Hintergrund.

Ehemaliger Aktendeckel des Reichsstatthalters im Nachkriegs- Salzburg

TMK, made by Brandauer

Wie viele andere ehemalige nationalsozialistische Funktionäre, so durfte auch Kuno Brandauer (1895–1980) einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in seine frühere Stellung zurückkehren. Während des Nationalsozialismus war er Geschäftsführer des Heimatwerkes gewesen, 1948 schließlich wurde er als Dienststellenleiter dorthin zurückbeordert, die Dienststelle in Heimatpflege umbenannt. Pikantes Detail am Rande: Nicht immer hat man sich die Mühe gemacht, auf den nach dem Krieg weiterverwendeten Aktenheftern den Vordruck Reichsstatthalter zu überkleben. Manchmal hat man ihn lediglich durchgestrichen, empfand also offenbar, zumindest intern, kein großes Bedürfnis nach nachträglicher Distanzierung vom NS-Regime und seinen Machtstrukturen.

Brandauers großer Wurf in dieser letzten Funktionsperiode bis zu seiner Pensionierung bestand in der Erfindung der so genannten TMK. TMK, das ist kein Trachtenmodelabel, aber so etwas Ähnliches. In der letzten »zwiefach« habe ich es wider Erwarten nicht gefunden, es dürfte in Bayern nicht so geläufig sein. Dementsprechend hat auch eine auf Deutschland beschränkte Google-Suche nach TMK lediglich Kugellager und Muldenkipper geliefert. TMK wäre ohne Brandauer, zumindest in Salzburg, so nicht denkbar. Mehrere bei uns archivierte Leitz-Ordner voll mit Korrespondenz belegen den Aufwand und Eifer, mit dem Brandauer sämtlichen Salzburger Musikkapellen eine einheitliche Tracht verpassen wollte. Möglichst natürlich eine authentische, eine, die seiner Vorstellung nach zur Region passt. Nachdem die Neueinkleidungen mit großem Engagement seitens der Dienststelle für Salzburger Heimatpflege und gehörigen Subventionen seitens des Landes Salzburg in den 1950er-/60er-Jahren über die Bühne gegangen waren, gibt es in Salzburg nicht mehr nur Musikkapellen, sondern eben TrachtenMusikKapellen, inklusive der heute geläufigen Abkürzung.

Musik und Freizeit am Berg

Die TMK spielt natürlich nicht nur drunten im Tal, sondern auch am Berg, auf der Alm und bei Bergmessen. Sofern sie nicht für eine Fernsehsendung mit dem Bus hinaufgekarrt wird, kann der Kleiderkodex aber auch ganz entspannt sein. Die Tracht weicht dann bequemer Funktionskleidung und den neuesten Sport-Sonnenbrillen. Allerdings ist das ja auch schon fast wieder uniform. Die teure Funktionsbekleidung hat es ja mittlerweile von der Stadt, wo sie seit Jahren im Trend liegt, auf den Berg geschafft, wofür sie eigentlich gemacht ist. Das hat vor allem einen Grund:

»Immer mehr Menschen wollen ihre Freizeit in den Bergen verbringen«, so der Landesleiter der Salzburger Bergrettung, Balthasar Laireiter. Die 2023er-Statistik weist 788 Einsätze mit mehr als 12.000 Einsatzstunden aus, 58 Einsätze mehr als im Vorjahr. Sturz und Verirren sind die häufigsten Unfallursachen, zurückzuführen auf mangelnde Tourenplanung und Vorbereitung, was oftmals mit Selbstüberschätzung Hand in Hand geht, weiß der Bergretter:

»Ein Problem stellen auch soziale Medien, TV-Beiträge oder Werbungen dar. Teils werden die Touren von Profisportlern oder exzellenten Alpinisten präsentiert. Diese Touren können allerdings für Hobby-Sportler zu anspruchsvoll sein. Diese eins zu eins nachzuahmen, kann schwerwiegende Folgen haben.«

Auf den Fotos der Outdoor-Influencer scheint auch (fast) immer die Sonne, Schönwetter ist Teil der Inszenierung, aber außer auf Instagram hält das Wetter nicht immer. Die Bergrettung übt daher auch bei strömendem Regen, ohne fancy Sonnenbrillen und bunte Trailrunningpatschen.

Apropos – wenn Outdoor-Influencer auf ihren diversen Kanälen eine Tour teilen, ist dort meist auch ganz genau beschrieben, welches Gewand und welche Schuhe welchen Herstellers man sich dafür kaufen sollte.

»Kein Luis-Trenker-Hut weit und breit.«

Titelbild der Salzburger Volkskultur (21. Jahrgang, April 1997)

[Foto: Archiv Salzburger Volkskultur]

Und die Musi?

Als die damalige Redakteurin Lucia Luidold auf der Titelseite der Zeitschrift Salzburger Volkskultur 1997 ein Kletterfoto des legendären Albert Precht (1947–2015) abdruckte und damit eine ganze Ausgabe ins Zeichen des Bergsteigens stellte, habe ich mich sehr gefreut. Hintennach sozusagen, als mir die Zeitschrift fast zehn Jahre später in unserer Bibliothek in die Hände gekommen ist. Mitte der 1990er-Jahre war das für die Volkskultur wahrscheinlich noch eher abstrakt. Precht trägt bunte Leggins und Kopftuch, also wohl nicht das, was sich die Volkskultur damals noch von einem zünftigen Bergsteiger erwartet hat. Kein Luis-Trenker-Hut weit und breit, keine markigen Züge, kein jeder Todesgefahr trotzendes Nordwandgesicht.

Die Berge und die Alm kommen zwar in den Volksliedern immer wieder mal vor, auch in vielen neu gemachten, aber eher als abstrakter Sehnsuchtsort und nicht, weil die Volksliedsängerinnen und -sänger selber so gern dort herumgeklettert wären, von Ausnahmen wie den Steiner-Sängern oder Georg von Kaufmann einmal abgesehen. Aber das gibt es in anderen Genres ja genauso – schließlich hat auch damals schon nicht jeder Schlagersänger den »weißen Mond von Maratonga« live gesehen oder war dabei, »wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt«.

Ist das also vielleicht gar nicht alles so naturgegeben, so vorgezeichnet, so logisch mit der engen Verbindung von Bergen und Volksmusik? Blickt man zurück in die Geschichte des Bergsteigens, verstärkt sich dieser Eindruck: Nicht einmal in den frühesten, Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Liederbüchern des Alpenvereins stehen Volkslieder drin. Hauptsächlich findet man dort Lieder auf einzelne Sektionen, sehr oft humorvolle Kontrafakturen und viel Vereinsmeierei. Der Alpenverein suchte allerdings Kontakt zum Volksliedsammler Josef Pommer. Dieser wollte aus den Hobby-Bergsteigern Volksliedsammler machen und schrieb für die AV-Zeitschrift des Jahres 1896 einen ausführlichen Artikel »Über das älplerische Volkslied, und wie man es findet«. Vier Jahre später resümierte Pommer allerdings enttäuscht, die praktische Wirkung sei »gering« gewesen. Die einzelnen Liedersammlungen, die in den AV-Medien in unregelmäßigen Abständen besprochen werden, sind auch nicht etwa ausschließlich auf Volkslieder bezogen, sondern viel eher auf die Liederbücher der Jugendbewegung, die zumindest das »Wandern« mit den Bergsteigern gemein hat.

Reine Liederbücher für Bergsteiger gab es wenige. In den 1930er-Jahren, als der Ton rauer wurde, biederte sich der oben schon erwähnte Wiener Kletterer Hans Schwanda in seinem 1938 veröffentlichten Liederbuch Zünftige Lieder dem NS-Regime an. »Bergsteigern, Turnern und anderen wesensverwandten Volksgenossen« sei das Buch gewidmet, heißt es im Vorwort. Dutzendweise ideologischen Sondermüll der Kategorie Ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit findet man da drin – und einige Alibi-Volkslieder, aber die stehen, um Volksnähe vorzugaukeln, in fast jeder nationalsozialistischen Liedersammlung. Nach dem Krieg wollte Schwanda dann mit einem neuen Liederbuch (Ski-Heil!) nicht mehr die Volksgenossen, sondern die Schihaserl ansprechen, wiederum allerdings fast ohne Volkslieder. Der Berg, die Alm, das Bergsteigen und die Volksmusik, die sind also historisch gesehen gar nicht so eng miteinander verbunden. Berg und Alm blieben lange Zeit abstrakte Sehnsuchtsobjekte in den Volksliedern, die in der Praxis unten im Tal gesungen wurden.

Volksmusik sucht Berg

Aber die Zeiten haben sich geändert, Outdoor und Bergsteigen sind jetzt auch Volkskultur-kompatibel. Den Anfang haben wohl allerorten und bereits vor gut zwanzig Jahren die Jodlerseminare und Jodlerwanderungen gemacht, garantiert ohne Trachtentragegebot, aber manchmal mit weit mehr Esoterik als Volksmusik drin. Da erfährt man zum Beispiel von einer Seminarveranstalterin, dass uns der Jodler aus dem Alpenraum »vertraut« ist. Auch tief in uns »verwurzelt« soll er sein, ein »Urlaut« quasi. Dass das Ganze auch noch gesund und heilsam ist, stellt man ja schon gar nicht mehr in Frage, soll uns aber hier nicht weiter beschäftigen.

Denn wer will, kann heute auch ganz normale Volksmusikseminare auf Schutzhütten buchen und zwischen den Musikeinheiten professionell geführte Bergtouren unternehmen. Auch die Volksmusikvermittlung hat also reagiert auf den Outdoortrend, was ja nicht schlecht ist, schließlich gibt es ungesündere Arten, seine Freizeit zu verbringen. Ich werde aber trotzdem noch zuwarten mit dem Kauf einer dieser neuen Sport-Sonnenbrillen – und sollte der innere Drang zur gerade angesagten Mode zu groß werden, entfliehe ich dem Problem ganz einfach in Richtung Berg und hoffe, dass ich dort oben mit meiner altmodischen Brille nicht allzu sehr auffalle.

Aufmacher:

Zum Autor

Dr. Wolfgang Dreier-Andres ist Musikwissenschaftler und langjähriger Archivleiter des Salzburger VolksLiedWerkes und der Salzburger Volkskultur. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf den Geschichten und Konzepten traditioneller Sing- und Musizierformen in Österreich.

0 Kommentare